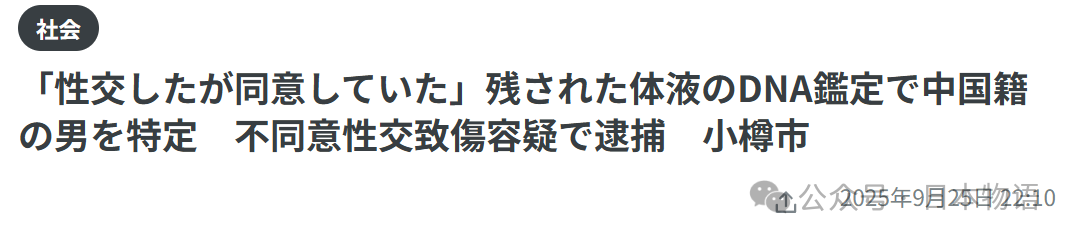

9月24日第二证券,北海道小樽警方发布了一条消息:一名43岁的中国籍男子因涉嫌“不同意性交等伤害”被捕。

听起来名字就很别扭,“不同意性交”等伤害,这种罪名听着就让人不舒服,带着一种日式的猥琐感。案件发生在半年前,3月24日凌晨0点半到早上9点,地点是嫌疑人自己家里。受害人是一名20多岁的女性(没说哪国人),最后被诊断为轻伤。

警方说,这个男子在当地做派遣工,不是无业游民。他和这名女性是有过接触的熟人,并不是陌生人。但这恰恰是最危险的地方。很多时候,性犯罪不是来自阴暗角落里的陌生人,而是发生在熟人之间。

案发当天,女性在家中遭遇侵犯,她没有第一时间报警第二证券,而是第二天鼓起勇气拨打了北海道警方的“性犯罪受害咨询电话”,这才让事件浮出水面。

警方随后取证,通过体液DNA鉴定锁定了嫌疑人身份,把他抓了回来。但在调查时,这名男子的说法很“常规”:他承认发生过性行为,但坚持称是“双方同意”。在这类案件里,这几乎成了最常见的辩解。

问题就卡在“同意”这两个字上。日本的法律用语是“不同意性交等伤害”,和中国的“强奸罪”差不多,但在认定上一直有争议。过去,司法机关更强调受害人是否有“激烈反抗”,比如大喊大叫或挣扎。可现实中,有多少人能在恐惧、威胁、熟人压力下做到立刻反抗?很多受害人只能僵住,或者忍下去。

社会的讨论不断推动法律前进。2023年第二证券,日本修法,把“不同意性交”明确写进法条,还提高了刑期。观念也在转变,从“有没有反抗”逐渐过渡到“有没有明确同意”。现在越来越多的人强调,“没有明确说可以,就等于不可以”。

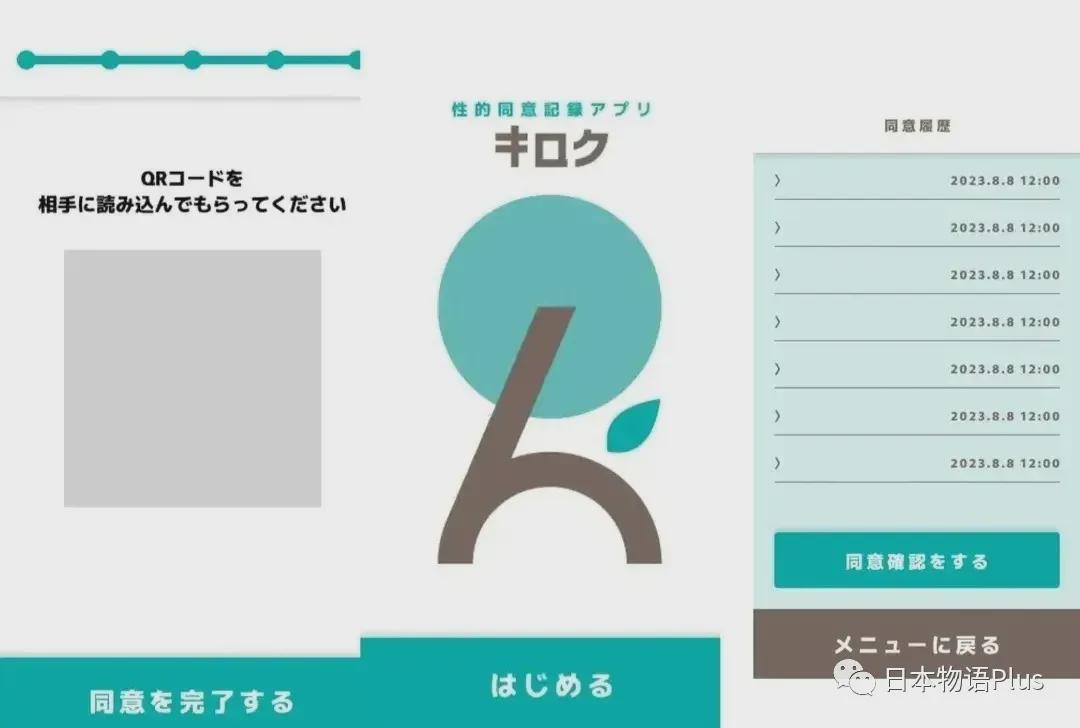

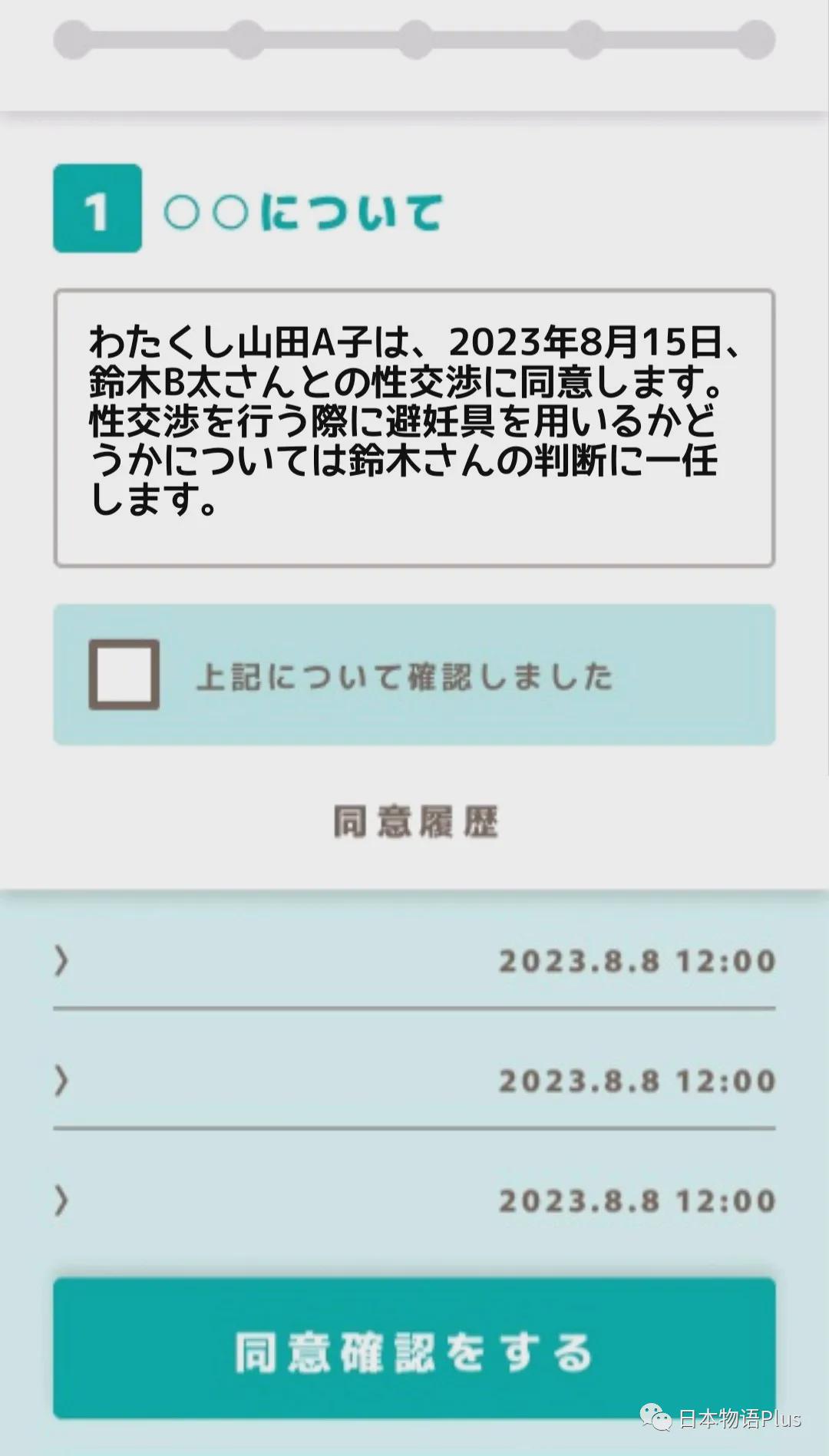

说到这里,还得提一件有意思的事。前几年,日本有公司搞出过所谓的“性同意APP”。操作方式很简单,双方在事前用手机点一下“同意”,甚至可以录音留存。开发者的想法是避免女性“事后反悔”。

听起来好像挺“科技解决问题”,结果一上线就被骂惨了。女性团体直接批评:同意是可以随时撤回的,就算一开始点了“同意”,过程中反悔了,说了“不”,那依然是“不”。一张电子同意书根本挡不住性侵的认定,反而成了嫌疑人逃避责任的幌子。司法实践里,这类APP根本不算有效证据,更别说它带来的社会观感有多差。最终,这种APP也就不了了之。

根据厚生劳动省的数据,日本每年都有数以万计的女性遭遇性侵,但报警的比例不到两成。很多人选择沉默,因为害怕、因为羞耻,也因为觉得说了也未必有人站在自己这边。警方虽然在努力推广“性犯罪咨询电话”、设立“一站式受害者支援中心”,可要彻底改变文化上的惯性观念,依然是个漫长的过程。

说到底,什么才叫真正的“同意”?一句“我觉得她愿意”,能把责任撇开吗?在现实里,模糊的沉默绝不能被理解为默许。

小樽的案子,说大不大,说小也不小。表面看是地方新闻,但背后其实戳中了一个现实:很多时候,所谓的“同意”并不清楚。有人觉得沉默就是默许,有人觉得关系熟就能理所当然。可真要到了法庭,这些都不是借口。

所以说,如果一个女性已经明确说了“不”,那就是真正的“不”。这绝对不是“欲拒还迎”,更不是可以随便解读的信号。

推荐AI学日语APP:日语闪卡汪

创通网提示:文章来自网络,不代表本站观点。